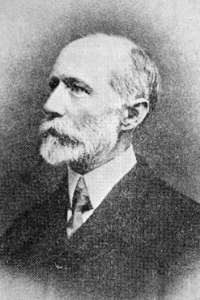

西田千太郎(1862-1897)

松江中学校(島根県尋常中学校)の教頭を勤めていた西田は、1890年(明治23年)に着任した八雲と親交します。

公私に渡り親交を深め、松江時代の八雲の取材活動・資料収集・研究調査にも協力しました。また、松江を離れた八雲を出会いから亡くなるまでの6年半の間支え続けました。時に愚痴を聞き八雲に、叱咤激励、共感しつつ交流がなされたようでした。八雲の言葉で「利口と、親切と、よく事を知る、少しも卑怯者の心ありません、私の悪いこと皆いうてくれます。本当の男の心、お世辞ありません、と可愛らしいのおとこです」「ただあの病気、如何に神様悪いですね――私立腹」(小泉セツ『思い出の記』より)と語っています。

西田の教え子は、頭脳明晰で愚痴や不満を全く聞いたことがなかったと語っています。34歳の若さで患っていた結核の病で命を落とすまで八雲と交流を深めました。

バジル・ホール・チェンバレン(東京帝国大学文学部名誉教師)

アイヌや琉球の研究で知られています。イギリスで生まれ、スイスで84歳で亡くなっています。「古事記」や「君が代」を英訳し、19世紀後半に最も有名な日本研究家として名が知られています。八雲に日本を訪れ最初に感じた物事を細かく日記につけるようアドバイスしたのはチェンバレンのようです。八雲に就職先を斡旋したりと最初のうちは親交もあったが次第に自然と距離があいた。日本文化や神道に対する八雲の考えと、西洋中心主義的考えで日本を少し低く評価していたチェンバレンと距離ができたようです。

小泉セツ

松江の士族、小泉湊の次女として生まれるも稲垣家の養女となる。しかし明治維新で士族は家禄を失い没落したため、生家の小泉家の機織の仕事で稲垣家を支え、18歳で婿養子をとるも貧しさから夫は1年で出奔(しゅっぽん:逃げだし姿をくらました)。22歳で稲垣家から小泉家に復籍するも父親の湊は既に亡くなり小泉家も困窮していた。1891年八雲の住み込み女中となり、セツも八雲も「怪談話が好き」という共通点がありすぐに結婚にいたった。しかし、西洋人と結婚したため松江で居心地が悪くなったのもあり、松江を夫婦で離れ、給料の良かった熊本へ。夫の執筆活動のため家族・近隣・友人等に話しを聞いてまわったり、本屋を何軒もたずねたりした。彼女は「語り部」として、日本の民話や伝説・怪談を夫に聞かせ、三男一女をもうけ献身的につくした。

エリザベス ビスランド

アメリカ人女性ジャーナリストである。ビスランドは八雲を支援した以上に、八雲が亡くなった後に八雲の妻とその子供が困らないように、出版した本の著作権の管理をしたりミッチェル・マクドナルドと共に遺族を支えるために尽力した。八雲とは、ニューオリンズ時代に八雲が書いた日本についての多くの書籍を編集した。八雲の書籍に携わりビスランドが東洋への興味を掻き立てられた。この八雲との交流機関が、ビスランドの極東への想い関心が高まったのであろうとされている。世界一周旅行を同じ女性ジャーナリストのネリー・ブライの対抗馬として、当時の記録の80日きる最短の世界一周ができるかという企画をワールド社(新聞社)にブライが持ち込んだものである。当時ワールド社の編集方針は、ジョン・A・コカリルがしていて許可した。コカリルという人物はこれまた、エンクワイアラー紙で記者駆け出しだった八雲を雇い、黒人との混血人女性と結婚したため八雲を解雇したのもこの人物である。後にコカリルと交流が再開するが、これもビスランドが橋渡しをしている。

ワールド社がバックについたブライの世界一周旅行の対抗馬としてビスランドは世界一周旅行をひきうけた。旅は西回りと東回りで行った。

八雲はビスランドへの淡い恋心を手紙でアピールしているも、ビスランドが八雲の想いに応じることはなかった。八雲と距離を保ちつつ、交流をしていた。また、ビスランドは八雲の交流関係にとって重要な橋渡しをしている。八雲が横浜在住のミッチェル・マクドナルドと会えたのも、ビスランドがマクドナルドに手紙を書いたからだと言われている。八雲が亡くなった際は、遺族を訪問するなどしていた。

コメント