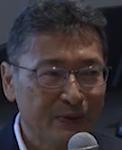

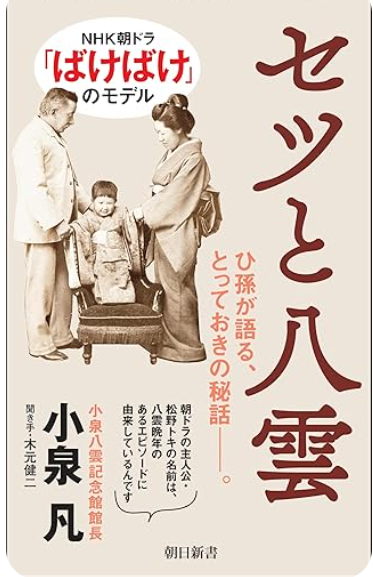

小泉八雲の長男一雄の孫として生まれ

先祖のことに関心がなかった

怪談にさほど関心がなかった

うちの両親も祖父母もあまり八雲のこと。あるいは、八雲が書いた作品について語ってくれることもなかった

ただ、子どもの頃から旅することが大好きで、あまり家にじっと留守番することが出来ない子どもだったんです。

その辺が今考えてみると先祖譲りのところなのかなと考えています。

私が生まれた世田谷の家には、三畳の間が奥の方にありまして、そこにセツが愛用していた姿見がまだ現役で使われていました。

僕がまだ、7歳か8歳くらいの時に初めてゴムのサッカーボールを買ってもらって嬉しくてしょうがなくて廊下のある家でした。

廊下でサッカーボールをしていたらちょっとコントロールを誤って、その三畳の間にボールを蹴り入れてしまってそれがちょうどセツの鏡の真ん中にあたってしまって一瞬のうちにヒビが入ってしまったんです。

「しまった!」という感覚が

まだ足に残っている気がするんです

けれども

そういう経験があって初めて

曾祖母というのは、この鏡を使っていたのかと、親に叱られついでにちょっと近づいてみると木のフレームに鏡が入っているんですが、その木のフレームが右と左で色が大きく違っているということに気付いたんです。

右側だけが色あせていたんです。

聞いてみると、セツおばあちゃんという人はいつも鏡の前に座って晩年まで身だしなみを整えていたということを聞きました。

「ああ、そうか。このセツという人はもしかすると、ちょっと凛としたところがあったのかな、晩年まで背筋がシャンと伸びたそういう女性だったのかな」とイメージしたことはありました。

後に本をよんでみると確かにセツというのは、セツというのはそういうものを多分に持っていた女性だったということがわかりました。

セツのパートナーとしての役割がいかに重要であったかというところもこの本に書いてあるんです。

“少女時代勉強が好きだった中、家の貧しさから学校に通えなかったことで、引け目も感じることもありました。

「私に学問があればもっとお役に立てたでしょうに」と言ったセツに対して

八雲は声をあげて感謝の念を伝えていました。

「誰のおかげで生まれましたの本ですか?学問のある女ならば、幽霊の話、お化けの話、前世の話、みな馬鹿らしのものといって嘲笑うでしょう」”

というふうにセツをかばったというエピソードがすごくいいですね。

とても仲のいい夫婦だったと思います。

あまりケンカをしたという話しは聞いたことがない。それは、2人がかなり大きな共通点を持っていたからじゃないかと思う。

1つは、八雲もセツも極貧というのを若い頃に経験しているということ。

十分に経験していて八雲なんかはアイルランドからアメリカに渡る、イギリスからかフランスからか、船に乗ったのはそうなんですけども

その前後というのはほとんど路上生活に近いような貧しさを経験していますし

セツも貧窮士族の中で育った。

そして、ひとりで機織りを一生懸命して家族を支えていくということをしてきた。

2人共過去に一度結婚しているんですね。その結婚生活が破綻しているわけですね。

八雲はマティ・フォリーという混血の女性とシンシナシティで結婚したわけですが

うまくいかなくて

セツの方も稲垣家に養女に出されているときに、前田為二という男性を婿養子に迎えますがあまりにも稲垣家が貧窮しているということで嫌で逃げだしちゃうんですよね。

でも、セツはそれを追っかけていって大阪まで追っかけていって連れ戻しにいこうとするんですが冷たい言葉をかけられて破綻してしまう。

その辛さを知っているということと、そういう中で幸せを感じてきたのは物語を聞いているときなんですね。あるいは語っているときだったかもしれません。

そういう物語が大好きという2人の共通点

そういうところがやはり2人を強く結びつけた大きな要因になっているのかなと思いますね。

「思い出の記」というセツが八雲との生活を思い出して書かれた本の一文を切り取ります。

“いつでもコットリと音もしない静かな世界にしておきました。

それでも箪笥を開ける音で、私の考えこわしました、などと申しますから、引き出し1つ開けるにも、そうっと静かに音のしないようにしていました。

こんな時には私はいつもあの美しいシャボン玉をこわさぬようにと思いました。”

という風に証言されていて

この一文だけでもすごく詩的センスあふれる言葉遣いをなさる方だなという風に思いました。

特に”美しいシャボン玉”という表現ですね、

これに関しては、この本の中でもその後、凡さんも繰り返し取り上げているところではあるんですが

すごくセツさん自身も文才があられ、言葉に対して感性の豊かな方だったのではないかなと感じました。

「思い出の記」という本が、セツが直接書いたわけではなく

口述筆記になるわけです。

出力した三成重敬という方も非常に文才もあるし、また謙虚だし、すごく学もある方で書き手と話し手と両方が良かったんだろうなと思います。

セツももともと今で言うと、文学少女だったと思います。物語が大好きで大人を捕まえてはお話しをせがんで

特に国語が好きだったようですし

だから小学校行けなくなったとき、高等科に進学できないということがわかった時しばらく泣き明かしたというぐらいにですね。

実は八雲自身もあまり学歴のある人ではないんですね。

本はいっぱい読んできて

幼い頃にキャサリンコステロという母に替わってアイルランドの乳母が

たくさんの要請物語を語ってくれたことがきっかけで

怪談に興味を持って

むしろ独学で本を読んで得た知識とかあるいは体験で日本に来るまでに世界を半周以上回ってきていますのでね

そういう2人とも

学校で教育をうけたというよりも自分で学んできた人たちですね。

セツはその中でも物語に関しては思いも深かったし、たくさんやっぱり聞いたり読んだりしてきたということが

自然に未来の夫に魅力的な話を語れるようにしたんだと思います。

セツの場合はかなり役割が重くて、

東京に出てきてからはセツがもともと知っている話しを書くのではなく、セツが古書店巡りをして夫の好みそうな怪談集・奇談集を探してくるわけです。

それをあらかじめ読んで頭にいれておいてその中から今夜はこれを語ろうというようなかたちで語っていくわけですが

優秀な語り部さんはいっぱいいると思うんですけど、セツの場合はハーンが解るな言葉で語るわけです。

2人が共通して理解できるための「ヘルン言葉」と言われる言葉があって

単語は日本語なんですけども、

てにをは(助詞)を省いたり形容詞や動詞の活用を省いたり、それから語順が時々英語的になる「言う 難しい ありました ない」

そういう言葉でセツもハーンに向けてある程度それに合わせて話すわけですね。

こういう語りがてきる人っておそらくセツしかいないわけです。

さらには推敲の段階までセツが関与していた

自分でも言ってますけど

「耳なし芳一」の話しを書いている時「Open the gate」という風に書いていたが、

それでは凄みがないということで「開門」という言葉を使ってみたらどうかと提案したとか。

コメント